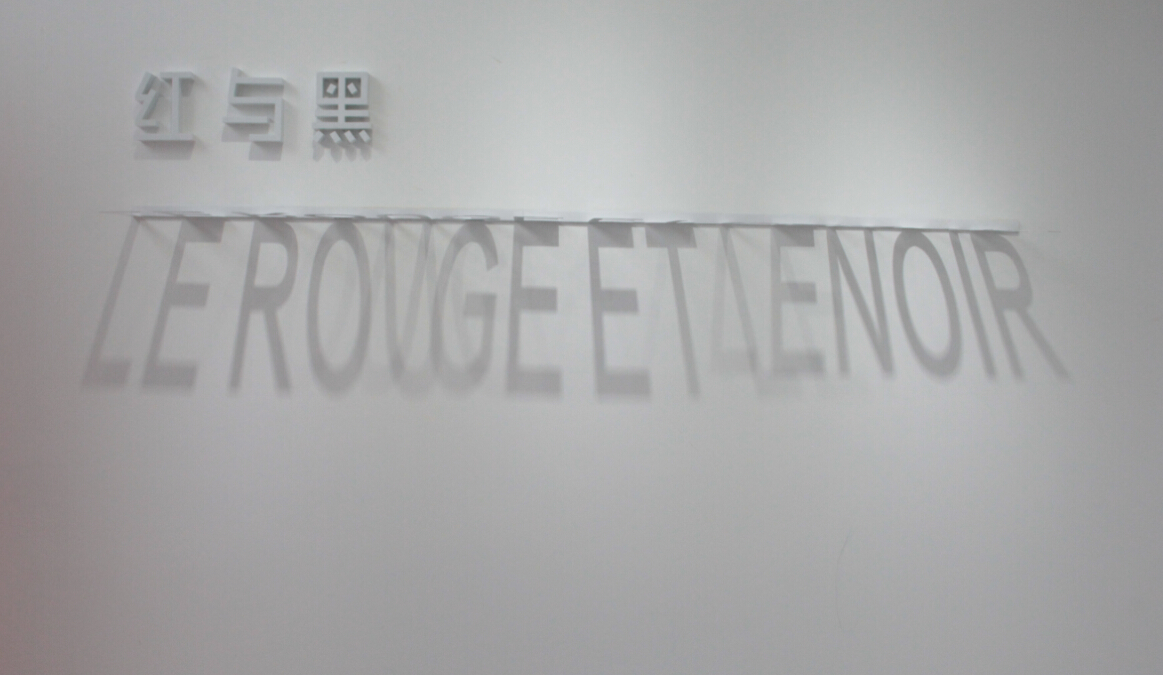

红与黑——广美油画系实验艺术项目

2015.07.11-2015.07.31

《红与黑》作为司汤达经典的批判现实主义巨作开创现代小说意识流叙事的典范,从此“红与黑”这两种颜色被文学与政治标示。本次展览以“红与黑”的文化语境,将绘画作品色调的红与黑,历史叙事与个体经验,过去与现在,在场与缺席,身份与认同,可见的与不可见的,西方艺术于东方的再现,这种种不可调和的矛盾。试图通过广州美术学院油画系研究生个体作品再一次置入空间背景,从个体作品到集体无意识表现“红与黑”作为文化符号的当代解读。

历史缺席导致个体叙事必定代替历史经验,存在的主体间性是当下“此在”得以可能的基础,一切充分在场的意义世界会消解主体身份认同的实在,只有缺席作为瞥见存在的唯一可能。这种原初性机制,在海德格尔那是时间,在梅洛·庞蒂那是身体,在雅克·拉康那是符号。此次展览“红与黑”是可见的与不可见的身体现象学意义上的再现,通过此次展览的艺术作品试图重新打开集体无意识维度诠释当下的意义存在。

“红与黑”作为两种自然界的基本颜色进入人类文化视野成为符号被标记在各种语境当中,当这两种颜色被当代中国解释时又另具特色的文学和政治气质。这种气质的再经由广州美术学院油画系研究生个体的观念的作品表达及诠释,这意味着更加特别的文化语境介入,广州美院,当代油画,年轻艺术家的自我意志共同参与形成“红与黑”文化符号的主体间性解释。一次又一次被提及的敏感在此时此刻的戏谑中消解了本来在历史上严肃的“红与黑”,这是历史在当下的重新解释与接受。

此次展览由“红与黑”符号到年轻艺术家的出场对世界的自我表达阐明独特的身份认同,似乎有意的重新提及“历史是什么?”的严肃问题。在后现代的消费观念下根本不可能得到一个严肃的答案,“所有历史都是当代史”在当代符号规定的世界中被证伪。

将广州美术学院油画系研究生廖曦彤《是谁在那?》、李金阳《执法者》、魏广彬《不在场的文化景观》之一、朱彦《初雪》、郑梓程《阿里郎》的作品放置与一个空间以“红与黑”作为解读维度,试图以集体无意识的方式实验性的诠释意义世界在当下存在的可能性视域。

在展览上,GCAC项目负责人介绍GCAC与广州美术学院油画系合作的项目:广州美术学院油画系学生系列展览的基本情况。此次展览“红与黑”是该项目的第一期展览,试图以实验的方式呈现广州美术学院油画系学生的个体或群体的创作生态。

广州美术学院教授著名艺术家范勃莅临展览现在指导,并解释此次展览及今后的广州美术学院油画系与广东当代艺术中心合作的学生实验系列的意义在于可作为广美油画系学生的一个艺术实验基地,将有助于艺术学生提高自我的艺术造诣及了解现今的艺术市场生态。

“红与黑”展览的策划想法,策展团队“一点”如此解释道,法国结构-后结构主义大师罗兰·巴特曾这样描述过这个时代的叙事方式:表达什么不重要,重要的是怎么表达。延续后结构主义的思维,此次展览作品本身就是艺术家们选择性的对世界局部的结构表达,展览又将艺术家作品作为可叙事符号重新呈现为特定的能指链“红与黑”进行二次叙事;展览展示给观众的多维度结构的不可靠叙述。

参展艺术家(按首字母顺序排列)

廖曦彤 《是谁在那?》

他往前走,看到一个身影,模糊令人不快。他试图摆脱那种浑身僵硬的厌恶感,距离却有些捉摸不定。这时,天开始亮了。

李金阳 《执法者》

变异的古典主义情结混合了现实和梦境,把自己搁置在现实与非现实的边缘,去感受物质存在与精神 潜意识之间的联系,碰撞,与沉浮。把人的思想的非理性方面的力量通过梦境或非现实境遇充分释放。现实制造了梦境 还是梦境占据了现实。工具方法论主导下的攻防战。

魏廣斌 《不在场的文化景观》之一

作品试图通过对峙的现今文化物件和功能物件带出文化及非文化系统的问题:是什么让文化为文化,几乎所有的事件我们都是不在场的,是什么让跟我们发生关系的是面前的这些东西而不是别的,在庞杂的原因中,因身份差异带来的话语权问题。

朱 彦 《初雪》

下雪了,到处银装素裹的,走到山路上无意间发现冰雪覆盖下露出的一片秋叶,原来,是上个季节的红色。

郑梓程 《阿里郎》

把自己臆想为团体操导演的角色,在这个过程中结合个人成长经验中团体操的经历,在创作中展开对“集体”的反思与想象,思考个人与集体的关系。

展出作品

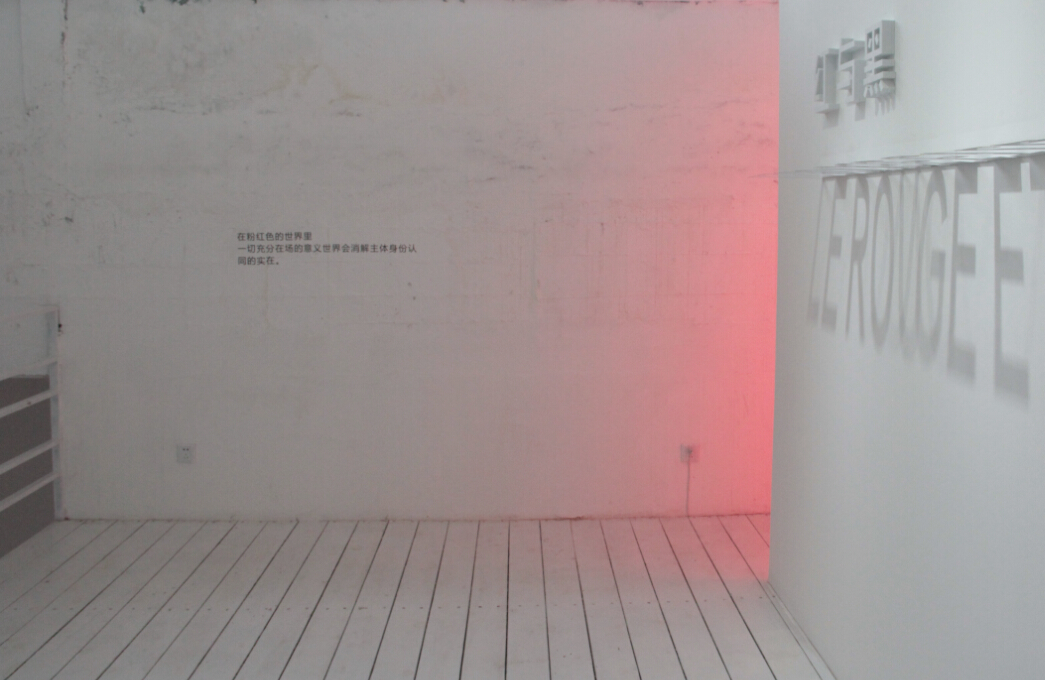

展览现场

主办机构——GCAC实验艺术项目组

协办机构——广州美术学院油画系

周二到周日 10:00 am 至 5:00 pm, 周一闭馆

地址:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔6楼,广东当代艺术中心,510000

TEL: +86 13113368838

EMAIL: info@gcac.org.cn