棱镜计划——青年艺术家项目

2014.11.28-2015.01.16

“棱镜(Prism)”做为一种两两相交但彼此均不平行的多面体透明物,可改变光的直行轨迹,并解析出光线内含的多彩光谱。艺术这个抽象性的话语者,在信息、资源及各个环节都交互存在且高速运行的现行世界中,同样需要通过棱镜的解构来倍化出丰富的内涵,并在通透的空间中折射出真实的镜像。

此次“棱镜”青年艺术家项目将借由“极空间(Ace Space)”作为计划的酵体,让艺术家在同一空间中交汇孕育,在同一对话中激荡解构,并将展览及艺术家对话过程中的细节记录与串联,以不同于过往概括性的书写方式,将一种直观不加粉饰的记录并置在展览呈现中,强调“交汇”与“解构”的过程。此次受邀的青年艺术家将通过计划中3个独立又连贯进阶的项目,进行交叉重合且又各自分离的思考与创作。

“棱镜计划(Prism Program)”力图让空间概念与策展人成为无边界的平台和更弹性的介质,为6位青年艺术家创造思想的“碰撞折射”与“相互激发”,进而输出开放式的创造性艺术意识,将其转化为不同媒介不同维度的艺术作品并延续性呈现。

参展艺术家

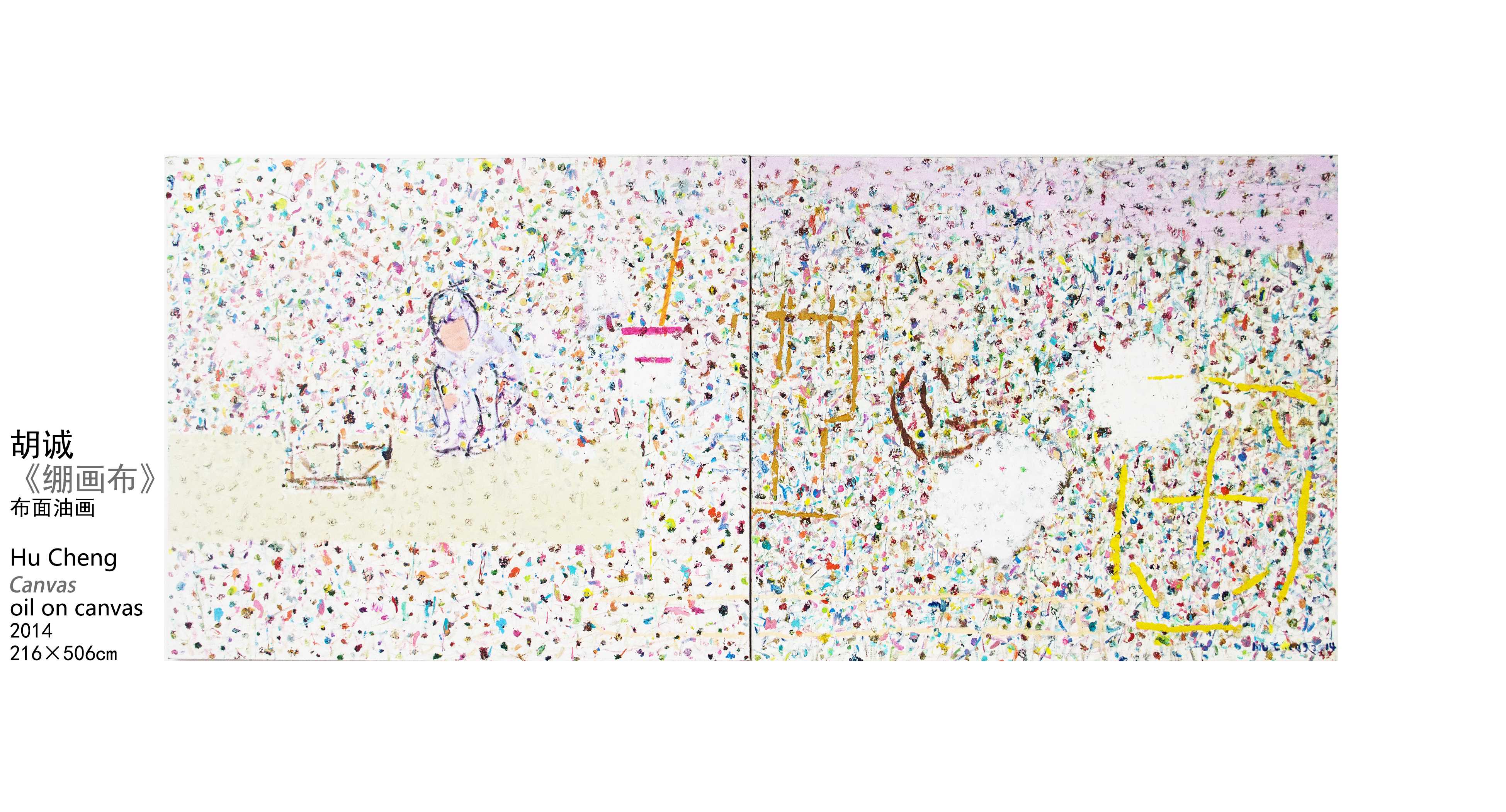

胡诚

1986年生于湖南省怀化市,

毕业于广州美术学院油画系三工作室。

“认识广州的年轻画家有好多位了,他们共同构成了一种气质和追求,不同于其它地区的绘画特征。他们有自己的理想,虽然置身在商业发达的珠三角地区,但他们创作绘画的心态却非常地执着,并且一再地显示出一种独立的个性。

胡诚即是这群艺术家中的一位选手,虽然还在校园里,但难能可贵的是把持了当代绘画语言的实质:即要透悟形式的表象而进入到自身精神的世界里。观看胡诚的这些绘画作品,可以看出他在努力理解和追寻轻松的自由,这种自由不是偏执,也不是闲适的随意,而是有着自身绘画的张力,紧与松在笔触与感悟之间游走,心境在单纯与静谧之中沉淀。

胡诚的这些画看似快捷、简单,实际上是这一代中国年轻画家的一种提高,能够自觉地化解那种沉重的造型形迹,让一种自然、直接的稚拙感表现出来。从绘画语言和能力来讲,少比多要难,简比繁要复杂。我们的视觉经验一直强调加法,总想尽可能复原视觉对象,这就带来某些不能摆脱的视觉负担:总是将尽可能的细节雕琢在画面上。

胡诚能够有意识地去消解这些绘画的痼疾,显示了他的视觉感受能力的成熟,使自己保持了独立。众所周知,当今的绘画趋同性严重,几乎成了绘画的毒药,让许多有才气的艺术家埋葬在这趋同的风气中。全球化、市场化并不是趋同的理由和借口,相反,一种独立和独特才是艺术的真谛。这本是常识,但往往在现实中人们并没有做到,没有真正地去实践。

胡诚他们这些年轻的广州画家身上体现了这些独立的品质,他们在创造自己的绘画世界时,实际上是挑战繁华世界的视觉诱惑,更主要是回应那些过早地样式化的风气。胡诚这样的年轻画家敢于画得如此轻松、看似游戏状态,事实上是经过了多次的历练,也是他们内心反复搏斗的结果。这是自由的胜利,是对自己的信心的肯定。保持状态则是未来发展的条件,胡诚应该做到如此。”

——王春辰

李元素

1987年出生,

2010年毕业于中央美术学院,

2012年至今生活在上海,

就职于上海同济大学设计艺术研究中心,

从事计算机艺术和景观雕塑设计。

在近年的创作中李元素主要使用计算机为工具,利用建模和编程等手段制作作品,它们有些是静帧渲染的,有些使用游戏引擎制作并可以互动,也有与音乐结合的或是以视频和短片形式出现。

作品的主题很大部分是在尝试创造属于这个时代的独特美学,这种美学和衍生出的视觉景象结合了中华传统和当代精神,还加入了他理想中应加入的品质。所以他会经常让古典和当代产生有趣碰撞,比如用最新的技术手段描述古典的母题,或是用古典的形式来描述最当代的问题或当代世界观、自然观。

《3D渔父图》将北宋许道宁传世名画《渔父图》放入计算机3D引擎空间,尝试用数字技术重新演绎古代经典。在虚拟世界中,时间不停周转,观众敲击键盘弹奏音乐,山的形状会随之起伏,并产生其它程序化的物体与变化。作品反映了当代中国宏大的土地开发“运动”,希望观众在互动中思考古典诗意中国与当代社会价值体系之间的差异,以及更广义的人与自然关系的课题。

作品《病毒化建筑:中-意系列》使用了中国和意大利六种地标建筑,包括大明宫、法门寺、东方明珠电视塔、圣彼得大教堂、弗洛伦萨大教堂和威尼斯圣马可广场塔楼。通过计算机建模、编程和渲染,将建筑的重点部分用病毒的形式重构,取得崭新的生物美学形态。

在观看画面的同时,观众可以对建筑物进行辨认,进而联想到或通过每件作品下方标签阅读相关背景知识,将根深蒂固、习以为常的经典建筑观看经验投入到新视觉体验之中,作者希望这是一种对经典建筑重新阅读的有益方式。

作品的病毒形态也是对当代文明传播和文化符号体系的比喻,就是在现代化进程中各国家变得逐渐趋同的局面下,作为文明古国应该如何应对,如何能够健康延续自身国族特色和历史文脉,促进国家文化艺术生存、繁荣和创新的问题。

游飘

1980年12月生于江西省临川,

毕业于广州美术学院08届油画系,

现攻读广州美术学院油画系硕士研究生。

探访游飘的工作室是在8月份,那时候他的工作室还在小洲,其中一个位于一座老宅子,青砖乌瓦,装饰简朴,特别有生活气息。室内,颜料画笔有序地放置在不同的柜子上,老式的书桌上还有一面圆而透亮的镜子直映画作,一如直面自我。他的书桌上放置着各类书籍,喜欢文字也质疑文字,同时,通过文字提升个人的品味与丰富自己的思索。他还喜欢用笔记、手稿的方式记录自己的创作历程,确实是一位细腻的创作者,尽管他的作品是这么的狂放!

艺术家游飘运用厚重而富含肌理的灰色调绘画去呈现他个人的潜在状态和气质修养,在我们看来,他的作品是一种融生活、哲学和价值观评断的沉淀。这种沉淀则源自于他内心的思考与追求。跟许多怀抱梦想与憧憬的年轻艺术家一样,在漫漫的艺术创作路上,他一直在探索,他执着、固执过,坚持考上美院;他也极端、疯狂过,一把火把自己大学四年的作品全烧了;他却眷恋、思索着,在艺术创作上找到自己,找寻知音。也许正是因为这些生活经历与对自我心理变化的记录,其艺术创作的元素也越来越多元,到目前其创作历程可概括为从“形”至“心”。

游飘早期的作品更多地是描绘一些极为平凡的物象形态,关注物自性与日常性,以及人们投向它的各种复杂心情。不起眼的城角小巷,旧墙电线杆,无名小植物,夹杂着变迁年代所司空见惯的拆迁,被瓦解后即将消失的残垣断壁......透过这些定格,游飘并没把关注点仅放在残缺美的一般审美意义上,而是透过那些常在景物中穿插出现的标志牌,发出物自体的独白。那些曾是社会秩序的代言物,如今是多余的弃置品,拒绝与时光一道流逝的虚妄,它唤起我们对这个世界的关注和深层思考。

依然是关于风景,依然是写实语言,他找到了一种有效的转绎方式。

区别于早期作品,08年至11年,他的作品远离了自己以往注重形态的写实风格,抽象的形式成为作品的主要视觉语言。其创作的《症结》系列、《光芒》系列、《记忆的模样》系列、《梵高在回家的路上》系列等作品几乎是用色彩的线条或块面去堆砌画面——以粗犷的笔触与狂野的色彩,捕捉人物或动物流露出来的瞬间表情,或惊恐,或忧郁,或孤傲,或呆滞……他也尝试运用一些简单的图式去做一些非具象的画面效果实验,试图定格某一时刻的记忆与心情。这时期他更注重通过灰暗色调的画面去表达个人浓厚的情感及对形式探索的热情,呈现一个独立于现实世界的抽象感性世界。作为抽象系列作品的延伸,《副作用》系列作品体现了游飘除探索画面形式外,更进一步地通过创作去修养自我之心。

从传统角度而言,这系列作品也许缺乏“审美”价值,因为他刻意避免了个人风格的笔触,反而将物象掩盖于形状和大小类似的密密麻麻的点状网下,以营造一种破除具象的抽象感。点上无数的点是一件特别繁琐无聊的事,却也是特别有意思的实验,正如游飘所说,《副作用》就像对日常的自我冥想做出的片段记录,在留下自然随意的痕迹的同时,凸显其中的“时间意义”及“心路历程”。因此,诸如笔触色彩、层次结构、或者类似“整体性”的布局概念,在他的画面上都无所谓了,作品本身记录了一个自然的、重复的、断续的过程。游飘的意图,并不是要让观众单纯地“看见”作品,或是单纯地“思考”作品;而是使他们想象点落在纸面上的每一个瞬间。

创作是画与人的一种沟通,可以有各种方式,从关注周边到关注自我,从像草稿似的稚拙粗糙到追求精致,游飘的艺术创作路上慢慢强调的是在创作过程中的精神历程以及在作品之外的自我冥想。

展出作品

展览现场

项目统筹——李冠宇

主办机构——GCAC实验艺术项目组

周二到周日 10:00 am 至 5:00 pm, 周一闭馆

地址:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔6楼,广东当代艺术中心,510000

TEL: +86 13113368838

EMAIL: info@gcac.org.cn